[月~土]18:00~翌朝6:00

[日祝]24時間

[月~土]18:00~翌朝6:00

[日祝]24時間

往診可能時間

[月~土]18:00~翌6:00

[日祝]6:00~翌6:00(24時間対応)

江東区

すぐに対応可能です!

ナースが電話対応

カラダの不調で困ったら

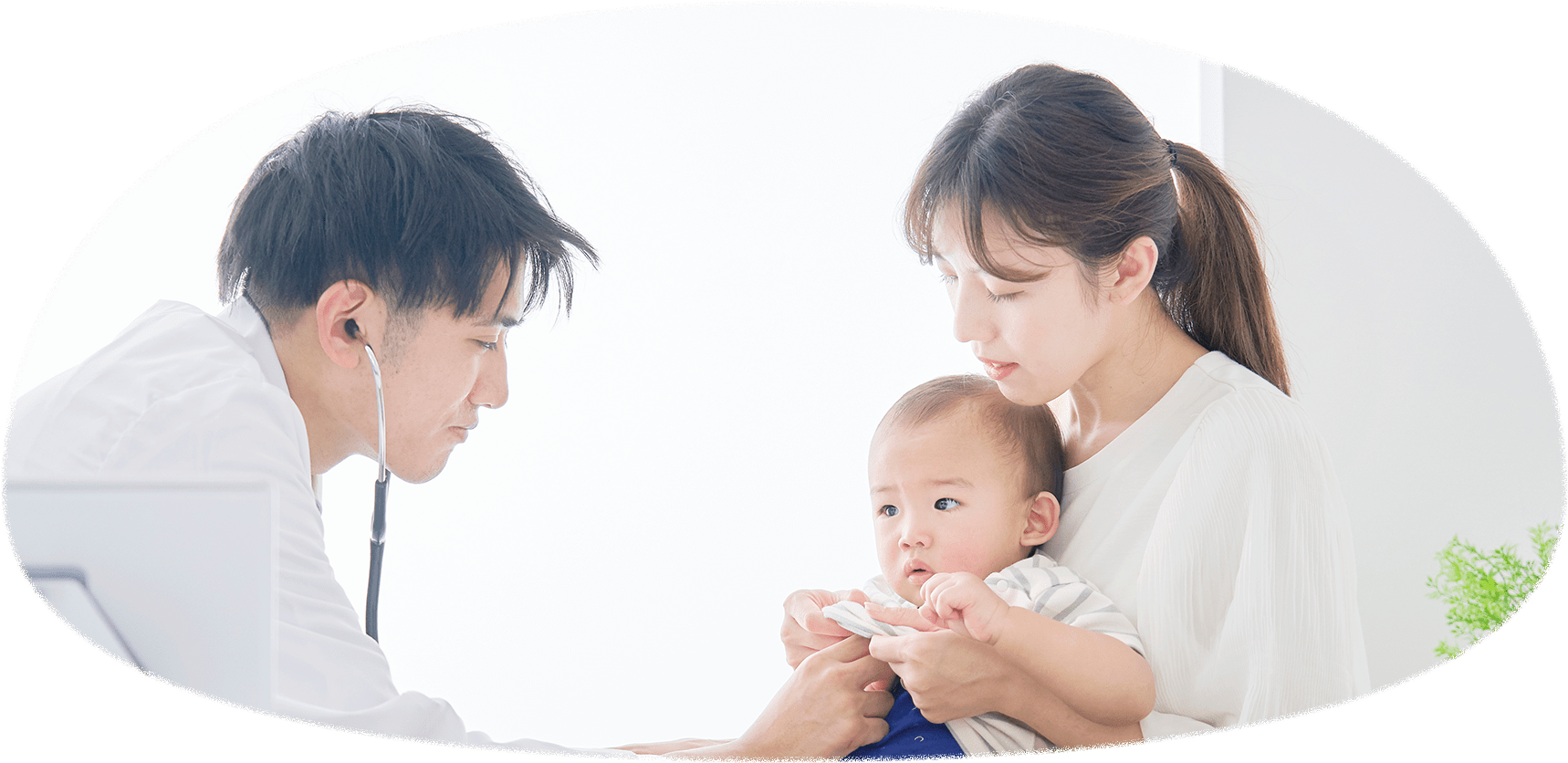

いしゃクルは、最短30分で自宅から医師を呼ぶことができる、夜間・休日の往診サービスです。

ご自宅で診察しその場でお薬をお渡しいたします。

体調が悪いにもかかわらず、病院が開いていなかったり受診をためらったりしたことはありませんか?

いしゃクルは皆様のご自宅や希望の場所に医師がお伺いする夜間休日の医師往診サービスです。

連絡をいただいてから最短30分でお伺いし、その場で検査を行って必要なお薬をお渡しします。

いしゃクルは最短30分で医師が自宅へお伺いしますので、

楽な姿勢で横になってパジャマで住み慣れたご自宅で待つことができますし、救急病院と違って往復手段の心配もいりません。

お子さんやご兄弟がいる場合にも安心です。

病院に「行く」から、医師がご自宅に「クル」へ。

医療へのアクセスを容易にすることが私たちの使命です。

いしゃクルではスペシャリストである看護師が電話対応をしておりますのでお気軽にご相談ください。

夜や週末に受診できる病院がなくて困った事はありませんか?いしゃクルなら夜間・休日でも即対応いたします。

生後半年以上のお子様からご年配の方まで年齢・性別を問わず診察可能です。

日中の病院やクリニックと同様の健康保険が適用となりますので安心して利用いただけます。

様々な症状にご対応いたします

医師は持ち運びのできる検査器具を携帯しております

上記の症状以外でも診察・検査が可能です。お気軽に電話でご相談ください。

2023.8.29

インフルエンザの薬について教えて